为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和关于语言文字工作的重要指示批示精神,落实《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》,陕西财经职业技术学院“红音筑梦”推普实践团于2025年7月赴陕西省咸阳市淳化县开展了推普助力乡村振兴社会实践活动。团队深入基层,通过访谈调研当地普通话使用情况,并赴桃渠塬革命史陈列馆、马家山村原赤水县旧址等挖掘红色文化资源。在此基础上,实践团创新推普模式,面向当地青少年,精心设计了“听红色经典—读红色书籍—画红色童‘话’—讲红色故事”四步推普法。该模式将国家通用语言文字能力培养与红色基因传承深度融合,为当地青少年带来了一场沉浸式推普新体验。

“红音”问路淳化,深挖语情红脉

在秦家坡村挂牌建立普通话推广实践基地的基础上,陕西财经职业技术学院“红音筑梦”实践团进一步扩大调研范围,深入淳化县代表性区域,通过“线上问卷+线下访谈”形式摸排当地群众普通话现状。调研显示,淳化县居民群体的普通话能力短板,直接构成青少年语言规范化的深层障碍,主要体现在三方面,家庭语言环境缺失,在官庄镇、后庄村等乡村,长辈普遍依赖方言沟通,形成家庭“方言孤岛”。青少年在校习得的普通话返家后无处应用,被迫切换至方言模式。代际示范与辅导缺位,尤为突出的是外出务工家庭的双重困境:父母自身普通话薄弱,无法在日常生活中为孩子提供正确示范;关键教育角色失能:家长因语言能力不足,难以辅导子女学习或参与家校普通话协作,使青少年错失家庭语言纠偏机会。社区方言惯性引发心理阻力,梨园广场等公共场所的方言主导氛围,强化了青少年的“方言认同”。多数人坦言,在生活中使用普通话会感到“不好意思”或“突兀”,这种心理阻力本质上源于居民群体对普通话的集体接纳度不足,迫使青少年为融入环境而主动妥协,选择“陕普混合”等折中式表达。针对以上问题,陕西财经职业技术学院“红音筑梦”实践团创新设计 “浸润-联动-破壁-赋能”四步推普法,深度融合红色文化与语言训练。

访红色基地,寻红色根脉

为挖掘红色文化,助力推普实践团深入桃渠塬革命史陈列馆、马家山村原赤水县旧址、十里塬等红色热土,系统性挖掘方言革命标语、军民口述史等语言文化及当地丰富的红色文化资源,将其创新转化为“听得懂、学得会、传得开”的推普载体,直击青少年语言习得三大困境。通过实践团努力将斑驳标语、沧桑乡音、尘封农具——这些深埋黄土地的语言“活化石”,通过推普实践焕发新生,成为贯通历史血脉与当代表达的“精神渡桥”。

听红色经典,浸润语言环境

为破解青少年“方言环境依赖”与“表达自信不足”的双重困境,“红音筑梦”实践团精心打造 “英雄故事汇”推普品牌活动。活动现场,志愿者以标准流畅的普通话讲述王二小、张嘎、刘胡兰等经典红色故事,通过“一词一范读”(如“敌人”“冲锋号”等关键词发音示范),为青少年植入规范语音样板,设置 “峥嵘岁月穿越之问”(“如果是你,会像张嘎那样智救八路军吗?”),以情感共鸣激发表达欲望;通过互动提问,将孩子们带入峥嵘岁月。“听”的过程,不仅是标准普通话的熏陶,更是革命精神与爱国情怀的无声浸润。孩子们深受感染,踊跃尝试用普通话复述情节,表达崇敬。

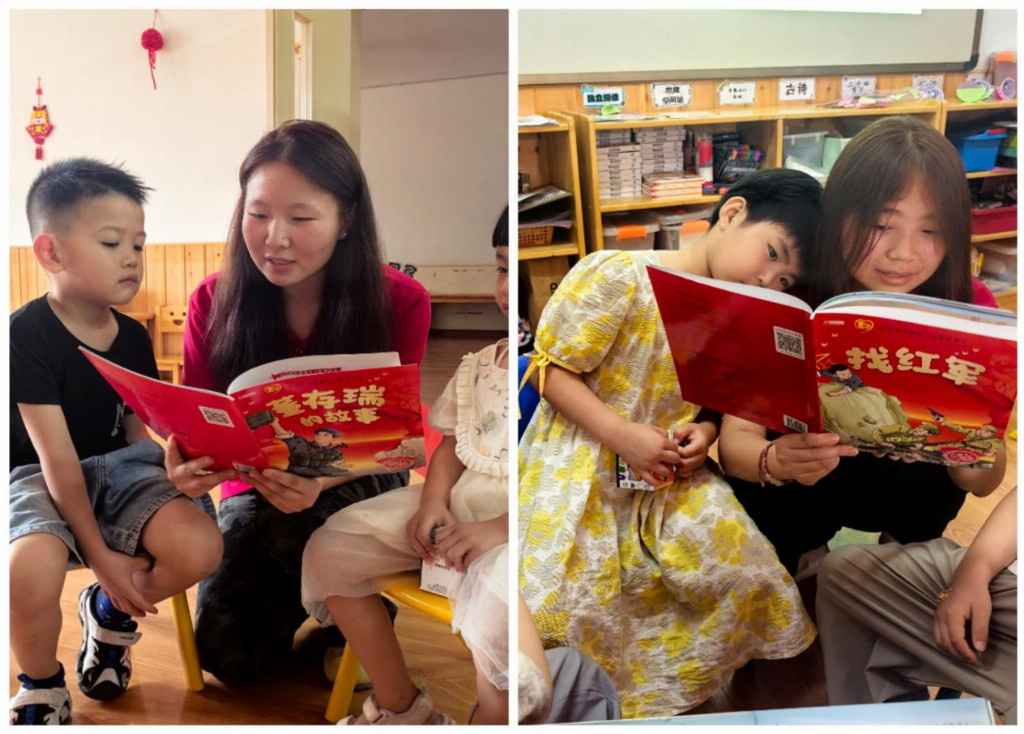

读红色书籍,激活代际共学

深化语言实践,设置“读红色故事”环节。在秦阳幼儿园,“小小朗读者”们勇敢登台,用稚嫩清晰的声音朗读红色片段,情感真挚。在青少年活动中心,“故事小达人”(红色篇)鼓励孩子们选取英雄绘本,声情并茂讲述。“读”与“讲”是普通话应用的关键实践。表现优异者被授予“阅读小明星”称号或“故事小达人”奖牌,极大鼓舞了孩子们规范表达的热情。

画红色童‘话’,消解表达羞耻

为破解青少年“普通话表达羞怯”与“语言应用脱节”的痛点,“红音筑梦”实践团创新打造 “童绘英雄”沉浸式双轨课堂,将红色基因传承与普通话能力训练熔铸于艺术创作。志愿者以清晰慢速普通话讲述黄继光堵枪眼、董存瑞炸碉堡等英雄壮举,引导孩子在画笔沙沙声中同步构图。关键设问“为什么选择牺牲?”驱动其思考精神内核,语言输入伴随情感共鸣深度沉淀。讲创同步,画笔沙沙声与稚嫩普通话交织,构成推普最美和音。此环节将语言学习深度融入艺术创作,在真实语境中提升听说能力。

讲红色故事,筑牢应用自信

在“童画绘英雄,童声颂精神”主题故事会上,孩子们自信举起亲手绘制的“红色童画”登台。以画为基,用清晰普通话生动讲述画中故事,一名男孩指尖轻抚画纸上的民航客机,以“暴雨”“颠簸”“119条生命”等精准词汇,再现“中国民航英雄机组”万米高空守护生命的壮举;一位女孩凝视笔下老式印刷机,用“黑夜里的火种” 等诗化表达,致敬“红色印刷工”在烽火中传播革命火种的奉献。活动尾声,当全体少年挺直脊梁,以铿锵童声齐诵《红领巾之歌》—— “我们是未来的星火,红领巾飘过山河…”稚嫩却坚定的誓言在会场激荡,将“红色基因传承者”与“新时代推普践行者”的双重身份认同推向高潮。这一刻,普通话不仅是交流工具,更成为精神接力的神圣载体。

方言热土再诊断,淳化推普再回访

在前期实践中,实践团队便深入红色资源富集的乡村,以“听红色经典——读红色书籍——画红色童“话”——讲红色故事”的“听读·画·讲”四步法,将普通话推广巧妙融入红色文化传承。此次回访下沉视角,通过与村民拉家常等方式,重点摸排实际问题。例如:老年村民在使用普通话表达时仍显生涩,青少年日常用语中存在“方言词汇穿插”情况,以及村民“需要常态化交流场景”等需求。一本厚厚的“民情日记”里,写满了“发音难点清单”“场景需求表”等鲜活素材,为后续工作勾勒出精准“路线图”。

本次“红音筑梦”实践团的淳化之行,通过“听红色经典—读红色书籍—画红色童‘话’—讲红色故事”四步递进、环环相扣的推普新模式,打造了一场语言能力提升与红色精神滋养并行的沉浸式盛宴。孩子们在聆听经典中浸润心灵,在朗读讲述中锻炼表达,在笔绘英雄中思考感悟,在自信抒怀中传承精神。活动不仅显著提升了当地儿童的普通话应用能力,更在他们幼小的心田里深深播下了爱国爱党的红色种子,实现了“推普润童心,红心永向党”的双重目标。未来,“红音筑梦”实践团将继续深化这一创新模式,以“四步推普法”为核心,持续探索更丰富、更深入的活动载体在乡村学校和社区,培养孩子们成为红色故事的讲述者和传播者,在实践历练中提升语言自信与担当。

作者(陕西财经职业技术学院 陈洁楠、宁伟、郭萌)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏